黒竹炭籠

黒竹(くろちく)は、竹の表面に虎の斑点のような模様ができる竹を言います。虎斑竹(とらふだけ)というのがその名称。虎斑竹は江戸時代より珍重されていました。

江戸時代に珍重されるものは、木材であれば紫檀(したん)や、黒檀(こくたん)などの色の黒い木材。竹も同じく、普通の間だけの青々しさと相反する、この黒い色の虎斑竹を非常に珍重していました。

文献には残っていませんが、火鉢同様、幕府の許可制のような専売制だったと思われます。

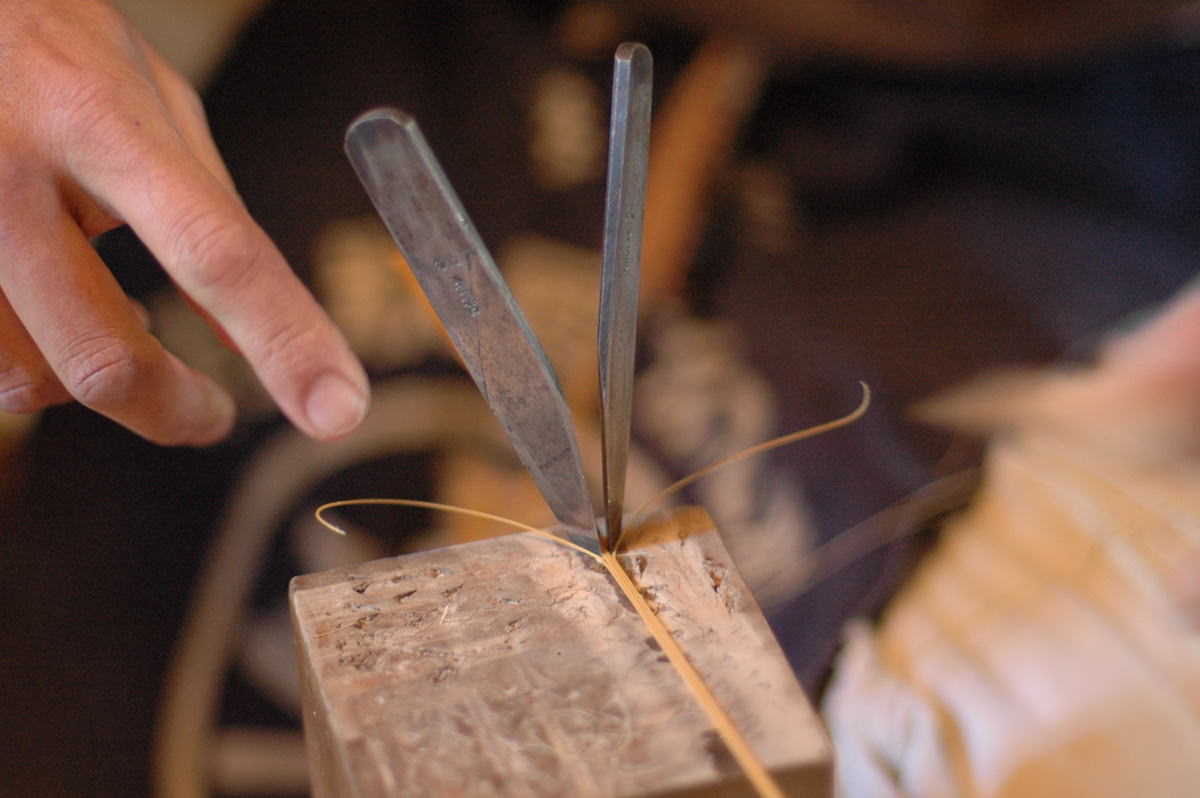

竹の工芸の竹職人、よしださんは、この虎竹を好んでつ使用します。その虎竹で弊店のオリジナルとなる炭籠を造っていただきました。

市松模様がお部屋の雰囲気を軽やかにするとすれば、こちらの黒竹炭籠は、空間に重厚さをもたらします。鉄器との相性も良いので、茶釜や鉄瓶を使った茶時ごとにはこちらのほうが場をひきしめます。