まるで

火鉢の教科書

火鉢を安全に楽しむには?

火鉢の種類と選び方。

火鉢に必要なお道具とは?

火鉢を安全に楽しむには?

火鉢の種類と選び方。

火鉢に必要なお道具とは?

こんな事がわかる内容になっています。

❏ まったくの火鉢初心者の方

❏ 火鉢は危険じゃないの? どんなときに火鉢は危険なのか。

❏ 火鉢のある生活をスタートするには?

❏ 火鉢に必要な道具とは?

❏ 火鉢の楽しみ方、火鉢の季節は?

❏ 火鉢と囲炉裏。七輪と何が違う?

こうした疑問や課題にお答えしてまいります。

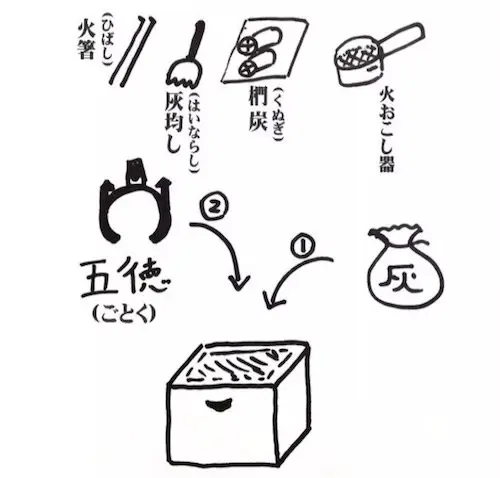

最初に火鉢に必要なお道具について解説します。

火鉢の道具の解説などをしています。参考になれば幸いです。

お箸のこと。燃えた炭を掴むお道具です。金属のもの、持ち手が漆塗りの火箸の二種類に大きく分けられます。

新品のものは南部鉄器の火箸。3〜6ヶ月待ちですが鍛冶屋さんの火箸もあるにはあります。

ゆえにアンティークはかなりオススメです。

明治〜昭和初期の職人さんのつくったモノに思いを馳せつつ炭をいじるのはなかなかの風情です。

灰をならす道具です。本当の役割は温度調節です。灰を掘ってそこに炭を埋めたり、灰を少しかぶせて温度下げたりします。

また備長炭を燃やすときは特に必要になります。

良質の灰に燃える炭を埋めると中で静かに朝まで燃えています。でも火事にはなりません。そんな使い方をする時に灰ならしが必要になります。

300kgの木材からわずか5kgしかとれません。様々な灰がありますが、火鉢用に砂のまじらない灰を作っています。 灰は完全な断熱材。灰を被せれば炭が燃えていても一切火事になりません。

ガスコンロの無い時代は、寝る前に燃える炭を灰に埋めて朝掘り起こして火種にしていました。

江戸時代屈指の名君 上杉鷹山の想いを伝える若者たちが君主の炭を灰に埋め火を絶やさなかったなどの逸話も残ります。

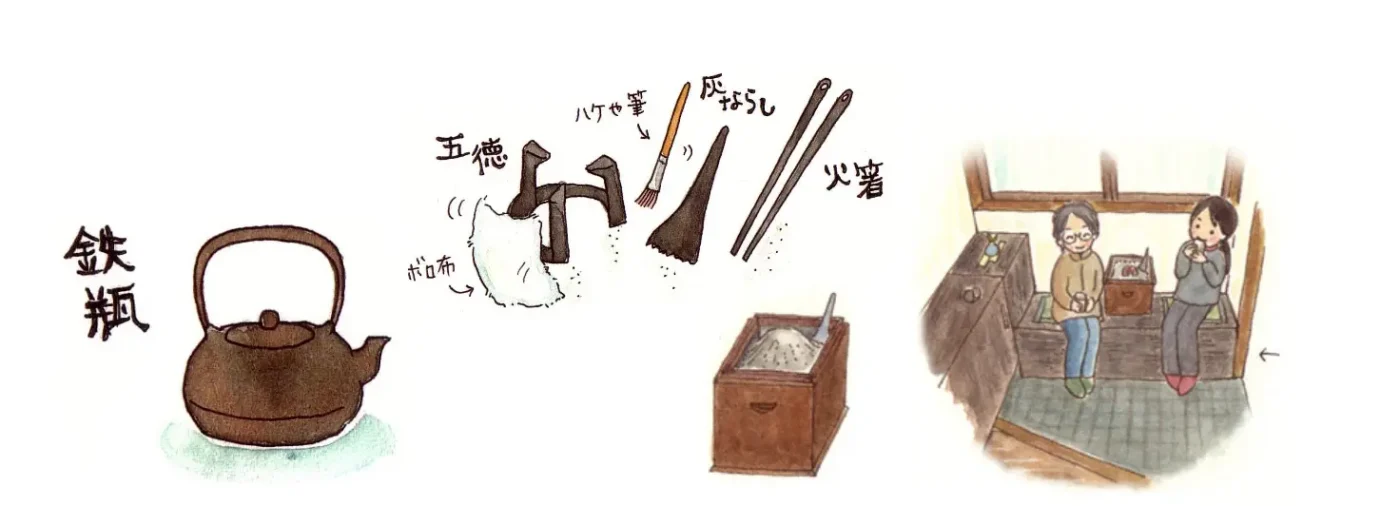

五徳は鉄瓶を上に置いたり、茶釜を置くための道具。爪とよばれる棒が3本でています。

ただ五徳が無くても火鉢のある暮らしは全然可能です。

五徳があると上に鉄瓶やアミなどを載せられるので便利です。必要に応じてご用意ください。この五徳も職人さんがどんどんいなくなって現在は入手可能な種類が限られます。

火おこし器だけは必要です。1000円くらいなので安いですが代用品のない必需品です。鋳物の火おこし器だけ販売しておりますが10年たっても使えています。

炭を入れてガスコンロの上にのせて火をつける、炭着火のための器。地味な道具なれど造り手さんがどんどんいなくなって現在は新潟の一社がつくっているのみです。意外と貴重なのです!

炭に着火するときに使います。

最近のガスコンロには安全装置がついています。3分くらいで消えてしまうものです。これを止めるための五徳です。

ご自宅のガスコンロにもほぼ安全装置がついていると思います。この安全装置をオフにできるスイッチがあるコンロもあるようです。その場合は不要かもしれません。

炭に火鉢が付いた火おこし器を火鉢へ移動させるとき、火の粉が落ちて畳を焼いてしまったり。。。 そんなときに使うお道具です。

さらにニッチなお道具ですが使うとわかる超絶ありがたい道具です。使うとわかるのですが、熱い火おこし器を載せたままにしておけるなど有り難さは様々。フライパンでも代用は可能です。

左は新潟燕三条でつくった鍛造品(たんぞうひん)2万円オーバー。右は金物屋さんで売られているアルミ製5千円前後。

です。

火鉢・長火鉢で最もオススメの炭です。利休の二度焼きをしているから。これは狭い茶室で燃やしても臭くないように千利休が考案したマニュアル。このマニュアル通りに焼いています。

一酸化炭素の排出も最も少ない炭です。元はお茶炭としてやかれていますが火鉢には茶道用ではない炭を利用します。これで充分すぎる品質です。

囲炉裏はお部屋も広いですし、沢山燃やしますからクヌギ炭はちょっともったいない気もします。

火の起こし方、維持の仕方、後始末について解説しています。主にくぬぎ炭を燃やさいて安全に使用する方法について解説しています。

火鉢の使い方|火おこし方法&炭火を維持する方法&炭🔥の後始末

火鉢は昭和30年代ころまで使われていた暖房器具です。

今ではおしゃれなイメージすら感じますが昔は生活必需品。調理は七輪、暖房は火鉢。

火鉢はもともとは平安時代に中国からやってきました。当時は貴族のみが使用。金属の筒を太ももではさんで暖をとっていたようです。

一般庶民は家の中で木を燃やす囲炉裏が暖房です。調理はカマド。

江戸時代になると移動式の囲炉裏ということで火鉢が生まれます。茶道も同じ理屈で千利休さんが風炉(ふろ)釜を考え出します。

各家庭に暖房器具としての火鉢が普及します。一般家庭は陶器の火鉢。

武士・商人・人の集まる豪農や親方がいるようなところでは木製の火鉢が使われます。遊郭でも長火鉢が使われている浮世絵が多く存在します。

遊郭の代表である吉原で使われていた長火鉢には、特殊な五徳が入っていました。これを吉原五徳と言います。

こたつも炭でした。

炭を入れる陶器があって、その中に火鉢を入れて、、、 下の図を見ていただくとわかりやすいと思います。素焼きの器みたいな部分は今も骨董屋さんで見かけますしたまーにメルカリでも目にします。

七輪と火鉢は違うものです。

焼き肉が七厘。鉄瓶でお湯沸かしたりお餅を焼くのが火鉢です。

でも外国ではバーベキューの七輪コンロをヒバチと言っています。なお七輪は七厘とも書きます。1日の燃料代の炭が七厘(今の100円?)だったからです。

七厘は珪藻土。火鉢は陶器と木製。火鉢には灰が入っているので直接お肉は焼けません。油まみれになってしまいます。でも火鉢の上にフライパンなどを載せてその上で焼くのならOKです。ただそこまでやるなら七厘を使ったほうが良いです。

七輪は、珪藻土(けいそうど)という土で作られています。基本、外での使用がメインの、日本に古くからある調理器具です。だから油ものを焼いても平気。サンマもガンガン焼けます。

囲炉裏は江戸時代までは各家庭の暖房装置。火鉢は移動できる暖房という位置づけでした。囲炉裏はもともと土を入れて木を焼きます。だから煤もでます。炭を燃やすようになったのは近代に入ってからです。 たまたま見つけた、著作権フリーの囲炉裏の写真なのですが、砂鉄の鉄瓶がかかっています。すごいなぁ。

たまたま見つけた、著作権フリーの囲炉裏の写真なのですが、砂鉄の鉄瓶がかかっています。すごいなぁ。

おそらく一番相性が悪いです。ギリギリ、五徳の上にフライパンをのせて、お肉を焼くことも出来ますが、七輪を使うか、普通にガスコンロで焼きます。

新品:文字通り新しく作られた火鉢

アンティーク火鉢:作られて100年未満。昭和元年から今まで。

骨董の火鉢:100年以上前の火鉢。大正時代より古い火鉢のこと。

手あぶり火鉢:一人でつかう手あぶり火鉢 直径30cm前後より小さい

長火鉢:1辺60cm 2尺以上の火鉢

長火鉢にも二種類:関東火鉢または江戸長火鉢 / 関西火鉢

70年以内に作られたものをアンティークと言います。

それより古いものを骨董と言います。

平成に入ってつくられた火鉢はUsedになります。

アンティークや骨董の火鉢は主にケヤキ、黒柿が主流です。他にも黒檀、シタン、桐なども多く使われていました。また桐の火鉢は主に静岡で発達した煎茶道で使われることが多かったです。

真鍮と銅をまぜた金属の火鉢もあります。室町より以前は中国からわたってきた金属製が主流でした。

新品の火鉢はあまり存在しません。中国でつくっていたこともありますがすでに輸入されていないと思います。

あまり種類は無く、現在は弊店で販売している桐テーブル火鉢、桐箱火鉢。

ナラでつくった囲炉裏テーブルがありますが作っているのは同じ工房。

弊店オリジナルのNod Rはウォールナットで木工作家さんが作成。

| 特徴 |

骨董・アンティーク |

新品の火鉢 |

|

種類 |

手炙り火鉢 30cm以下 箱火鉢 40~50cm 長火鉢 50~70,80cm |

正方形のテーブル型が多い 木製の小型は無い テーブルタイプ 囲炉裏タイプの1m超え |

| 形 | 正方形・長方形 多角形 丸 |

正方形・長方形 |

| 木の素材 | ケヤキ・黒柿 シタン・黒檀 杉・桐 桑 |

ナラ材 杉材 |

| 生産 | 指物師 江戸時代は専売特許 昭和30年まで |

日本・現在もあり 過去には中国製あり |

| 価格 | 数千円〜100万円前後 中心は数万円 長火鉢は10〜30万円 |

5〜20万円 |

| 使いやすさ | ◯ | ◎ |

| メンテナンス | まあまあ必要 | 不要 |

| 将来的価値 | 購入時より高くなることも | 木材不足もあり品薄 Usedでリセール可 |

| 耐水性 | なし |

あり |

金属の火鉢もあります。というよりも、もともと平安時代に、中国から渡来した火鉢は金属製でした。砂張(さはり)などが貴重とされました。金属は炭の熱がダイレクトに伝わるので上の部分は触ると火傷レベル。床は平気です。

だるまの形をした小ぶりな陶器の火鉢。茶道具の1つとして客人が通る廊下に置いて使用。結構珍しく持っていると嬉しくなる火鉢の1つです。

陶器の火鉢は基本的に3〜5,000円が主流。直径30cm以内です。

少し大きくなると1万円〜2万円。木製と違ってたくさん作られていたのであまり高くありません。 備長炭をガンガンに燃やすと熱でヒビが入るので「くぬぎ炭、ナラ炭」を中心に燃やしましょう。

井の頭公園を中心に活動していた作家さんにお願いして作っていただきました。火鉢の道具店だけで取り扱っている北欧スタイルの火鉢 Nod Rです。 ¥165,000-

木材:ウォールナット / 炉:鉄

火鉢がないことにははじまりません。まずは火鉢を手に入れます。新品の火鉢、骨董品があります。

骨董の火鉢を最もカンタンに手に入れる方法です。ヤフオク、メルカリなどで購入します。木製の骨董の火鉢は、灰を入れる炉(またはオトシと言う)が銅板でできています。銅の炉(ろ)に灰をいれて何十年も蔵にいれていると、錆びてきます。結構平気で穴が空きます。ネットオークションなどで購入する場合、火鉢の中の灰がとりだしている状態を確認しないと、穴が空いていることがあります。私は新井薬師の骨董市で、すごく素敵な長火鉢を購入したことがあります。持ち帰り、灰をすべて取り出したら底がすっかり錆びて抜けていました。なお銅板の炉は板金屋さんで作って売れますが、3万円〜5万円します。

骨董市は、日本各地の神社で、月1で開催されています。なんとか探してみてください。個人的には神社で毎月1度開催されているものがおすすめです。東京なら「新井薬師」。埼玉県ならば「川越骨董市」など。靖国神社の骨董市も良いです。大きなものは「骨董ジャンボリー」や、「世田谷ボロ市」などでしょうか。ただし場所代も高いので、安い火鉢を見つけるのは難しいかも。会場が綺麗で大きいと、出店料が高額なので、販売価格も通常より高くなりますが、変なものが置いていない安心感はあります。

骨董屋さん。昔は、行けばそこそこの火鉢がみつかったのですが、2010年ころから骨董の火鉢そのものが見つからなくなってきました。ただこれは東京を中心とした話。金沢の知り合いからは「まだまだ見つかりょ」と教えてもらいました。そうは言っても、山形は庄内の骨董の師匠は、めっきりでなくなったとつぶやいています。まだ見つかる地域もあるけれど、基本的に骨董の火鉢は市場から姿を消しつつあるのは間違いないようです。

火鉢は安全ですが

気をつける点は3つあります。

火鉢で気をつける3ポイント

1.換気をする

2.安全な炭を使用する

3.備長炭を突然燃やさない

かならず2箇所の窓をあけます。10畳以上のお部屋でしたら1箇所でもよいですがどこかの換気扇を必ずつけます。

高温でやかれた炭は一酸化炭素が比較的すくないので仮に締め切った部屋で眠ってしまってもサイアクの事態になりません。安全な炭を使います。

バーベキュー用の炭は外で使用する炭です。くぬぎ炭、なら炭、紀州や土佐の備長炭、一部の国産おが炭でしたら安全です。

一部のおが炭はここに書けませんが相当危険なものも有りました。厚労省に具体的な基準値がないのでそうした炭も混ざっています。気をつけましょう。

備長棚必ず温めてから燃やします。また備長炭を燃やすときは火がつくまで絶対に火鉢のそばから離れないようにしてください。

冷えた備長炭を突然もえている炭の中にいれると驚いて爆発します。そして周りの燃えた炭を火鉢の外に弾き飛ばして火事になります。一度だけ大阪消防局から電話がきました。気をつけましょう!!

こちらのブログでも安全について解説しています。100%安全な火鉢ライフを楽しむための三大注意事項【保存版】という記事です。数年前に大阪の消防局からお電話ありました。お客様ではなかったのですが長火鉢をお使いの方がボヤ火事になってしまいましてその件でのお電話でした。

この炭の置き方は、火鉢や囲炉裏では最も一般的な置き方です。炭は適当にゴロゴロと寝ています。 ただコツは『炭の下から空気が入るようにする』 ことと、『新しい炭が下にくる』ということです。火鉢に火を起こす灰は断熱材ですので、灰の上にただ火の付いた炭を寝かせて置いても、火が消えてしまうことがあります。酸欠です。炭の火が酸欠で消えてしまわないように、炭の下の灰を掘って空間を作ってあげます。 こうすることで、充分な空気が下から上へと通り、火がどんどん燃えてゆきます。また炭を継ぎ足すときは、火の付いた炭の下に、新しい炭を潜り込ませるようにして置きます。こうすることで上の炭の火が、下の新しい炭に燃え移ってゆきます。なお七輪はだまっていても下から空気が入ってきます。火鉢は下が灰なので、何もしないと下から空気が入ってきません。ここが七輪との大きな違いです。

1の炭の置き方でも暖かいのですが、万が一、「火鉢だけで暖を取るぞ」と意気込むような時は、ちょっと物足りないものです。そんな時は炭を立てて置くと良く燃えます。これは炭の火がつい消えてしまう場合にも有効です。なぜなら炭をたてて置くと、燃焼に必要な空気がより多くはいるからです。最低3本あれば炭は勢い良く燃えますが、出来れば4本以上あると楽に火がつきます。さらに炭と炭の間が適切で、空気もたっぷりならば、それこそくぬぎ炭のから炎が立ち上るくらいです。コツは、3本以上のくぬぎ炭を、くっつけすぎずに立てて置くこと。炭の置き方ちょっと灰が汚れていますが、ご勘弁を。 このように炭を立てておくと、お互い良く燃えます。細い炭でしたので、4本置いてみました。後述いたしますが、ここに小さな備長炭をたった一つでも良いので混ぜてあげると、それはそれは、良く燃えます。放射熱も断然UPし、本当にあったかく、熱くなります。上記のくぬぎ炭が大体70~90gくらいです。 1級のくぬぎ炭12kgならばこれで50円程度の燃料代です。太めの炭を4本程度ですと150g前後で1回分 100円程度になります。 燃焼時間はそれぞれ前者が1時間程度、後者の太いもので2時間以上が目安です。もっと燃やす時はこんな感じです。炭をもっと燃やすこれはかなり暖かいです。真ん中にアノ “紀州備長炭”を入れてあります。真ん中にちっとだけ見えるのが紀州備長炭2級の小さなものです。実はこれだけで放熱温度は劇的に変化します。

くぬぎ炭は火がつきやすく、火を維持しやすいです。 その分、備長炭より早く燃え尽きます。くぬぎ炭+備長炭一方備長炭は火がつきにくく、備長炭だけで火を維持するのはかなり難しいですが、その反面、燃えれば燃焼時間はくぬぎ炭の1.5倍~5倍以上。放熱温度も倍あります。備長炭をひとかけら入れるだけで、くぬぎ炭は水を得た魚のごとく、メラメラといった感じで燃え始めます。 と同時に、かなり熱くなり、陶器の火鉢では危険なレベルまで温度が上がります。もちろんその分ものすごく暖かいです。(熱いです)紀州備長炭は2級で充分。最初は火元近くであたためてあげ、少しずつ火元に近づけます。突然真ん中に投入すると、湿気を吸っていた場合、激しく爆発します。※ 当店から出荷された時点では大丈夫なはずですが、保存方法などによって湿気を吸う可能性もあります。念には念をいれ、慎重に火をつけて下さい最大の燃焼時間特級や1級の紀州備長炭なら、炭の大きさにもよりますが、2~4時間は燃えます。最大12時間燃えたものもありました。もちろんかなり太い特級の紀州備長炭でしたが。上記の写真は真ん中にかなり太い備長炭を入れてあります。熱は相当な物があります。あくまで実験。手あぶり火鉢などの小さいな火鉢では真似なさらないよう、お気を付けください。長火鉢などではこの程度は余裕です。

火鉢が初めてだからこそ、微妙な疑問がわくものです。

2021年の12月1日から火鉢を使われるお客様からの炭のご質問あつめてみました。左のバナーをクリックして是非不安を解消してください。

囲炉裏は、床に炉(四角い灰をいれるといころ)が掘られたもの。移動できないものを言います。火鉢は平安時代に中国から入ってきましたが、それは金属でできていて、膝に挟んで使いました。それを◯◯◯ま火鉢と呼ぶ人もいました。江戸時代に入ると火鉢が登場します。移動ができるからです。陶器が主流でしたが木製の火鉢は高級品で木目が珍重されました。明治に入ると庶民の家にも部屋の概念ができたので、移動できる火鉢が爆発的に普及しました。火鉢は昭和30年前後までは家の暖房の中心的存在でした。現代は「囲炉裏風テーブル」というのがありますが本当は「火鉢」です。ま、どちらでもいいのですが。これから「火鉢のある暮らしを始めるには」を描いていきますが、囲炉裏も一緒です。