Blog

銀瓶の件で、池波正太郎の小説にでてくるエリアへ行ってきた話。

こんにちは。

番頭の三浦です。

今回は銀瓶・銅瓶職人さんのところへ行った話を書いてみます。

その場所は、

池波正太郎ゆかりの地でもあります。

私もなかなか地理的なイメージわかなかったので地図書いてみました。

剣客商売のなかでは、お春(秋山小兵衛(60)の女房)が船で大川を下って、、、

などと書かれていますが、その大川は隅田川のことになります。

最近、台湾のお客様から銀瓶と鉄瓶の修理のご依頼をいただきました。

鉄瓶の修理はずっと行っていますが、銀瓶は初めて。

ということで、荒川区にある銀瓶、銅瓶をつくっている金属鍛金(きんぞくたんきん) 長澤製作所さんを頼って行ってまいりました。

荒川区といえば千住大橋(わたしの中で)

徳川家康が江戸入府の際に(隅田川に)最初に作った橋です。

当時は大川と呼ばれていたようです。

松尾芭蕉の旅のスタート地点らへんでもあります。

ここは南側が荒川区で北側が足立区です。

では当日の行程です。

乗車人数 11,000/日の三河島駅からスタート

一番の目的地は、銀瓶の職人さんの工房です。

降り立ったのは三河島駅という、初めて聞く駅でした。

荒川区西日暮里にありました。

明治38年につくられた、乗車人数 11,000人/日 という大変小さな駅。

私が利用する京王堀之内という八王子のはずれの駅。

東京の人間の96%が知らない駅ですが、33,000/日 です。

いかに三河島駅が小さかがわかります。

でも明治38年 1905年につくられています。流石です。

(京王堀之内は1988年)

小さい駅ですが、上野から歩いて15分〜20分。

となると江戸時代には上野の茶店や料理屋の賑わいから少しは外れた地域。

剣客商売の女武芸者内でも「このあたりは両側の町家(ちょうか)の灯も明るく」とありますから、住宅街だったことでしょう。

そして現在も職人さんが多く住む地域でもあるのだそうです。

駅の雰囲気は、古くてこじんまりしていて、懐かしい感じでした。

昔の品川駅の東口も、何となくこんな感じでした。

もっと古くて汚くて、小さかったですが。

三河島駅を降りて最初に目に入ったのはなんと、アマビエさんのお煎餅でした。

駅の売店でアマビエせんべいとは、降りた早々珍しいものを見ました。

1枚だけしか買いませんでしたが。

ワクワクしながら外に出てみました。

チェーン店がないのも個人的に嬉しいです。

古い個人商店も残っています。こういうの大好きです。今住んでいる多摩ニュータウンエリアは新しい街なので一軒もありません。商店街もありません。なので古い街へ来ると本当にホッとします。

お店の前でヌイグルミと寝るイッヌ

営業しているか不明のとんかつ屋さん 入ってみたかった

昔ながらの洋品店

入ったらなにか買わないと申し訳ないので入れないけど、ずっと残っていてほしいお店(無責任)

暑い日でしたので、汗だくで15分ほど歩いて職人さんのところに付きました。

金属鍛金(きんぞくたんきん)長澤製作所さんにて

そうして金属鍛金(きんぞくたんきん)長澤製作所さんに到着しました。

出迎えてくれたのは職人さん。たぶん親方の長澤さん。

以前、三越のモノづくり展お会いした方はお父様でしょうか。

80歳は超えてらっしゃるくらい高齢の方だったのですが。

職人さんにはお仕事のこと、そして修理などについて非常に丁寧に教えていただきました。

おかげで全くゼロだった銀瓶、銅瓶のことが少しですがわかってきました。有難うございます。

工房では20代前半くらいの女性が、トンカンやっていました。

まだ見ぬ新しい未来を見ているようでした。

さて。

問題の、銀瓶の籐の取っ手。

これが修理依頼うけている銀瓶です。

取っ手が籐で出来ています。

これは当然といえば当然ですが、籐作家さんではないので籐の取っ手をつくるのは無理でした。

その代わり、純銀の取っ手をつくって、持ち手にぶどうの木を巻くなど、いわゆる銀瓶の取っ手はお手の物。

他にも銅の弦に銀メッキなどもありました。

こんな感じに仕上がります。

あとは銅に銀メッキか純銀か。

ということで、台湾のお客様に確認中です。

個人的には銀便には銀の取っ手と行きたいところです。

長澤製作所さんの作品。銀の菓子皿?

長澤製作所さんの作品。銅瓶。

職人さんの工房では写真の撮影OKいただいたのですが、遠慮してあまり撮影できませんでした。

職人さんに、近所にある神社仏閣をおたずねしたところ、首切り地蔵さんと、素盞嗚神社(スサノオ神社)さんがあるということで、行くことにしました。

また伺うであろうことをお伝えし、辞去しました。

吉田松陰先生、橋本左内にゆかりある首切り地蔵さん

このあとのルートは決まりました。

首切り地蔵さんと、素盞嗚神社さんへ行ったら、最終ゴールは北千住です。

距離としては一里ほど。4kmほど。

最初に寄り道したのは首切地蔵さん。

この場所は、江戸時代の御仕置場だったようです。

もしくは打首は近くの別の場所で、弔いをここで行ったか。

いずれにしても荒川区の重要な史跡になっています。

安政の大獄で無意味に処刑された橋本左内のお墓。

吉田松陰先生の墓石があります。

というか家に帰宅してから知ったので、見ていません!

吉田松陰先生に関しては当初お墓がありましたが、今は松陰神社がありますので今は墓石だけ置かれているようです。

また行くと思いますので橋本左内の墓に手を合わせてくるつもりです。できれば幕府に仕えていた大天才にあやかりたいものです。

橋本左内

https://bushoojapan.com/jphistory/baku/2020/03/08/109686/2

猫の足跡 豊国山延命寺|小塚原刑場跡、首切り地蔵

https://tesshow.jp/arakawa/temple_ssenju_enmei.html

首切地蔵のある回向院のお隣りにある古いお店で、人形焼を購入。

これが非常に美味しくて、家族の分まで食べてしまいました。食べてしまったので写真なしです。

素盞嗚神社と松尾芭蕉

その後はいよいよ素盞嗚神社(スサノオ神社)さんです。

ここです!

ゼッタイ松尾芭蕉も参拝した素盞嗚神社さん

かろうじて参拝できましたが、閉門5分前だったらしく

そそくさと退出いたしました。

撮影はこれだけ。

でも松尾芭蕉がこの素盞嗚神社さんにお参りしたことは間違いないと思いました。

なぜなら奥の細道のスタート地点でもある千住大橋がすぐ先にあるからです。

もしかしたら神社参拝した直後に最初の句を詠んだかもしれません。これまたなんか壮大な感じがしました。

参考サイト

文学散歩 芭蕉はこんなところを見て回った

◾ 出立ちの地 千住から奥の細道への長い旅路が始まりました

http://senbonzakura.skr.jp/05hosomichi/13tokyo/004senju/senju01.htm

千住大橋と剣客商売とAmazonさん

荒川区といえば北千住。そして千住大橋です。

千住大橋は、隅田川にかかる橋。

徳川家康が、伊奈忠次に河川工事を命じ、その流れで伊奈忠次がこの千住大橋を掛けました。

池波正太郎の剣客商売では頻繁に出てくる橋です。

剣客商売には秋山小兵衛とその息子の大二郎が主人公の池波正太郎の時代小説です。

その秋山小兵衛の隠宅は鐘ヶ淵という所にあります。千住大橋から大川(現隅田川)沿いを歩いて20分程度だそうですが今回はパスしました。

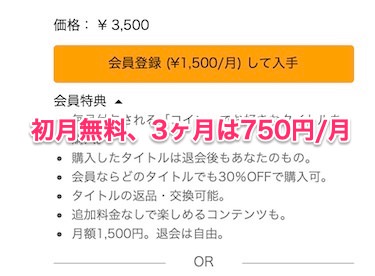

池波正太郎といえば鬼平犯科帳なのでしょうが、こちらは読んでも聴いてもおりませんので、オーディブルで朗読を聴いてみます。

その剣客商売に出てくる秋山小兵衛の隠宅があるのが鐘ヶ淵。千住大橋から歩いて30分以内だそうですが今回は鐘ヶ淵はパスしました。そのまま千住大橋を渡り、北千住を目指します。

なおこの千住大橋を架けたのは、江戸を人の住める場所にするために大河川工事を行った伊奈忠次(いなただつぐ)でした。

伊奈忠次に関しても、私はオーディブルの「家康江戸を建てる」という本の朗読を聴いて知りました。

これも見事な本でした。

なお、聴いて楽しむ読書のオーディブルについては前回のブログで書きました。

千住大橋と松尾芭蕉

橋を北へ向けて渡っていると、降りられるところがあって橋の由来やヒストリー、松尾芭蕉のこんなのとか描かれています。

ちょっとした歴史博物館でした。

これはちょっとだけ先へ行ったところにありました。

この千住大橋を抜けると、北千住へと向かいます。

二股の、車が通らない方の通りが昔のメイン通り。

現在は旧日光街道となっています。

この通りは、江戸最大の青物市場の会ったやっちゃ場のあった通りです。

千住のやっちゃ場と車茶屋

千住大橋を渡って、北千住までの道中は、江戸時代の青物市場である「やっちゃ場」のあった場所。

そして野菜を乗せる大八車の駐車場+カフェ併設のお店である車茶屋が並んでいたそうです。

当時の写真

途中にこの写真が飾ってありました。

他にも千住は昔ながらの路地もちゃーんと残っていて、懐かしい感じでした。

番頭の三浦は神田鍛冶町に青年期まで住んでいましたが、まさに裏路地を縫うようにして歩いていました。

当然こんな感じでメダカ火鉢もありました。

こうして初めての荒川区、そして千住を堪能した一日でした。

かなり長くなった道中記でしたが、いかがだったでしょうか。

最後までお読みいただきありがとうございました。